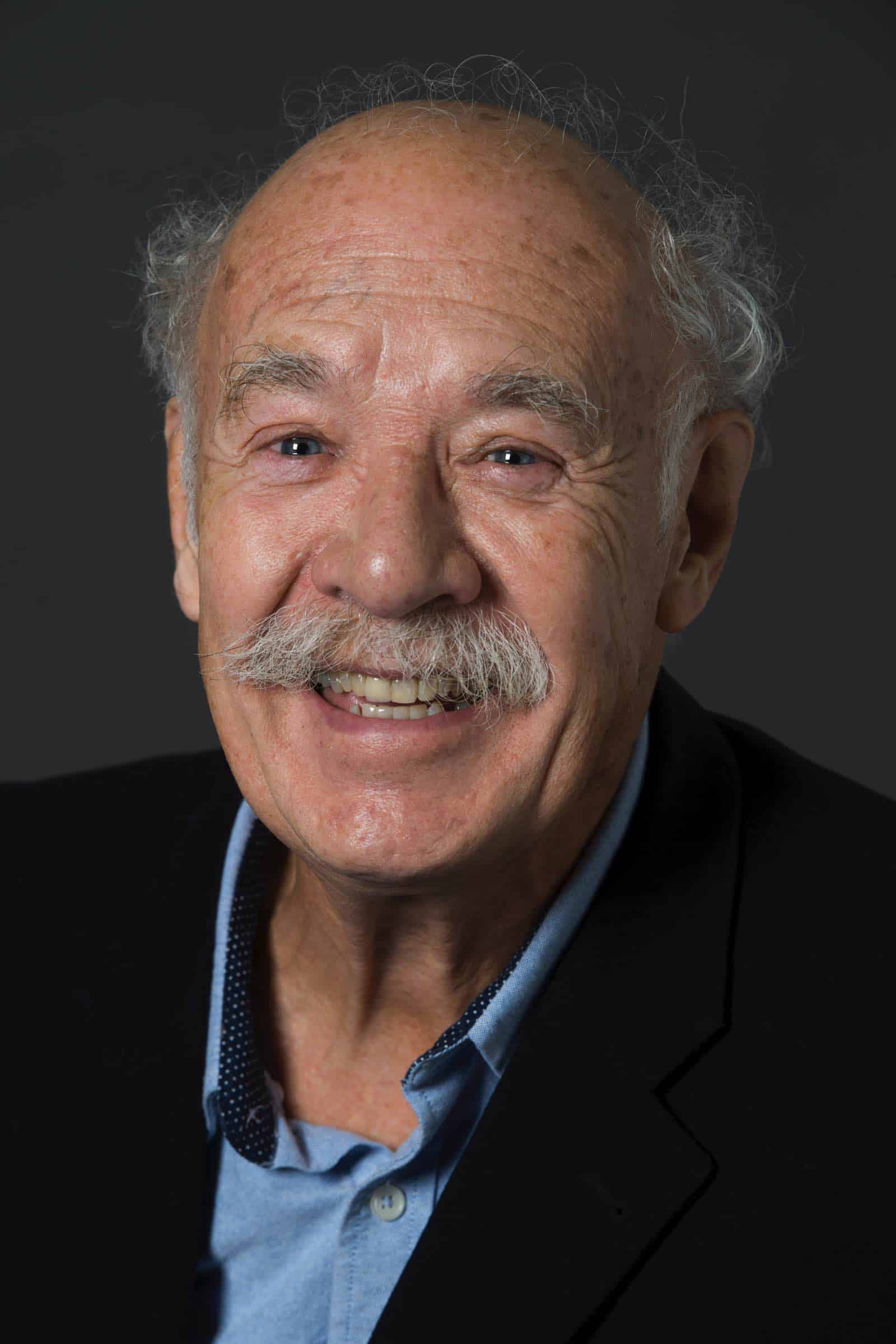

Francine Grimaldi a façonné le métier de chroniqueuse culturelle. En quatre décennies, elle a tout vu – ou presque! – de la scène culturelle québécoise. Précieux oiseau de nuit, elle raconte la vie artistique au public comme nul autre. D’ailleurs, les mots suffisent à peine pour décrire la passion et la reconnaissance qu’elle voue à son métier.

« Radio-Canada m’a toujours laissé faire ce que je voulais. Jamais de sujet imposé ni de refus. Tous les jours, je découvre. C’est la vie rêvée. En plus, j’ai travaillé avec des gens d’exception à la réalisation et à l’animation. C’est fabuleux! »

Jusqu’en 1970, Francine Grimaldi – fille du comédien, directeur de théâtre et producteur de tournées Jean Grimaldi – se destine à la scène. Enfant, elle multipliait déjà les apparitions au théâtre. Au début de sa carrière de recherchiste, elle continue à fouler les planches du théâtre des Variétés, le soir. « Je ne pensais jamais faire autre chose. Depuis que je suis au monde, je baigne dans le milieu du théâtre. Je suis une enfant de la balle. C’est le vaudou et Radio-Canada qui ont complètement changé ma vie. »

Alors qu’elle est en vacances en Haïti, Francine Grimaldi croise la recherchiste de l’émission Studio 11 animée par Lise Payette et lui parle des séances de vaudou auxquelles elle a assisté. À son retour, elle se retrouve donc à Radio-Canada pour parler de vaudou, de son père et des artistes avec qui elle a grandi : Rose Ouellette, Manda Parent, Juliette Pétrie, Olivier Guimond, père et fils, etc. Après ce passage remarqué, Claude Morin, réalisateur de l’émission Studio 11, lui propose de devenir recherchiste pour amener « ces vieux de la vieille » au micro de Lise Payette. Or, Francine Grimaldi ne se limite pas à ce mandat. Par sa nature audacieuse, elle va jusqu’à inviter un dompteur d’ours – avec son ours! – en studio. « Cette entrevue a été un moment de radio inoubliable. Lise Payette avait ce don de faire de la radio visuelle. »

En 1975, la recherchiste se voit confier la préparation d’un calendrier d’activités culturelles pour les émissions CBF Bonjour et Montréal express. C’est alors que l’équipe en place lui demande de lire le calendrier en ondes. Voilà qui marque le début d’un riche parcours de chroniqueuse, un parcours bonifié par des études en chant classique, en piano et en peinture.

« Plus tard, Raymond Charrette a assuré l’animation, et il m’appelait la “fille de club” parce que je fréquentais les clubs de jazz et les boîtes à chansons. C’est effrayant!, lance-t-elle en riant. Puis, le réalisateur Jacques Lalonde m’a surnommée “La vadrouilleuse”. Il faut dire que j’avais des yeux et des oreilles partout. »

D’un simple calendrier d’activités, la formule se raffine et le style de Francine Grimaldi s’impose. Habituée à travailler sept jours par semaine dès son jeune âge, elle ne compte pas ses heures. Amoureuse de culture, elle est de tous les événements pour proposer au public le meilleur de l’offre culturelle. En parallèle, elle écrit entre autres pour le journal La Presse durant une vingtaine d’années. Elle joue aussi dans des films comme Après-ski (1971), La vraie nature de Bernadette (1972) et L’eau chaude, l’eau frette (1976).

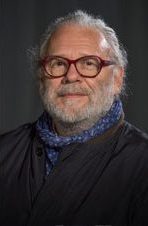

L’année 1977 voit naître un duo indissociable avec l’arrivée de Joël Le Bigot à la barre de CBF Bonjour. Les chroniques de Francine Grimaldi se livrent dès lors sur un fond de taquineries de l’animateur. En 2018, cette dynamique complice perdure. « Je demande souvent à Joël Le Bigot : “T’as pas envie de me changer pour une neuve?”, et il me répond toujours : “Il n’en est pas question” ».

Avec sa voix reconnaissable entre mille, le cliquetis de ses bijoux, ses boubous et ses turbans aussi colorés que sa personnalité, Francine Grimaldi dégage un charisme transcendant les ondes radiophoniques. D’ailleurs, partout, les témoignages attestent sa cote d’amour auprès du public.

Fort estimée du milieu culturel, Francine Grimaldi est espérée et attendue à toutes les premières. Elle a d’ailleurs assisté aux balbutiements de nombreux artistes et de plusieurs institutions culturelles majeures telles le Cirque du Soleil et le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Sa curiosité insatiable l’a aussi poussée dans des endroits peu fréquentés par les journalistes et a ainsi permis au public de profiter de ses découvertes. « Maintenant, je cours moins les bars comme les Foufounes électriques, mais j’y suis allée souvent pour découvrir des groupes. »

C’est ainsi qu’en cherchant la nouveauté, qu’en frayant dans l’endroit et l’envers de la vie artistique et qu’en illuminant l’univers radiophonique, Francine Grimaldi est entrée dans la légende.