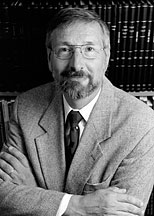

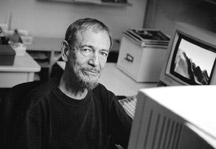

Tous les amateurs de cinéma, artisans ou cinéphiles, connaissent

le nom de Robert Daudelin et savent ce que le cinéma, les cinéastes

et le public d’ici lui doivent. Cet homme d’une grande fidélité

incarne à lui seul les qualités essentielles à la constitution

et au développement d’un patrimoine culturel : stabilité,

continuité, détermination, ouverture, passion. Robert Daudelin

a su construire sa carrière autour de son amour du cinéma et il

a su mettre cet amour au service de toute la communauté québécoise.

Si le rôle et la nécessité de la Cinémathèque

québécoise ne sont plus à démontrer, si la préservation

et la diffusion du patrimoine cinématographique sont assurées,

c’est à Robert Daudelin que nous devons dire merci, car c’est sa

persévérance et sa foi inébranlable qui lui ont permis

d’asseoir sur des bases solides cette institution essentielle à la vie

culturelle de la nation québécoise.

Pourtant, rien dans l’enfance de Robert Daudelin ne laissait présager

qu’il jouerait un rôle important dans la conservation d’un patrimoine

qui en était alors à ses balbutiements. Né à West-Shefford

(aujourd’hui Bromont) au Québec en 1939, Robert Daudelin passe

son enfance dans son village ; ses premiers souvenirs de cinéma,

il les doit à la visite d’un missionnaire et au passage d’un projectionniste

itinérant qui s’arrête dans la salle paroissiale une fois la semaine

pendant les vacances estivales. Son père Alfred Daudelin, qui travaille

pour un marchand, a de grandes ambitions pour son fils et il souhaite que ce

dernier réalise ses rêves, qu’il exerce une profession libérale,

qu’il soit médecin ou avocat. Il inscrit donc son fils au Collège

de Montréal et l’y maintient en faisant d’énormes sacrifices financiers.

Mais au collège, Robert Daudelin s’ennuie ; alors il s’évade

aussi souvent que possible devant le grand écran.

Le jeune homme est conscient des attentes de ses parents, mais il sent que

son chemin ne sera pas celui qu’on lui a tracé. Son amour pour le cinéma

va grandissant. Alors, quand arrive le moment de choisir une profession, Robert Daudelin

n’entre pas à l’université, il commence à travailler :

il rédige des fiches de présentation de films et cherche comment

il pourrait gagner sa vie dans les milieux du cinéma. Il travaille à

Radio-Canada, entreprend des études littéraires, se marie et,

téméraire ou naïf, décide de partir à Paris

avec femme et enfants.

À Paris, Robert Daudelin fréquente la Cinémathèque

française avec son ami Jean Pierre Lefebvre, il se fait connaître

des milieux cinématographiques et passe des heures à discuter

cinéma, mais les emplois sont rares et le dénuement de sa petite

famille est tel qu’il émeut Guy Joussemet. Ce dernier aide Robert Daudelin

à compléter son séjour et à revenir au Québec.

En 1960, Robert Daudelin est cofondateur d’Objectif,

une revue indépendante de cinéma dont il sera également

le rédacteur en chef. En 1962-1963, il publie des textes, notamment

dans La Presse, Le Devoir et L’Actualité.

À son retour d’Europe, Robert Daudelin est responsable de la section

Cinéma canadien au Festival international du film de Montréal

dont il deviendra ensuite le directeur adjoint. Après avoir été

responsable de l’audio-vidéothèque du Centre audiovisuel de l’Université

de Montréal, il devient directeur général du Conseil québécois

pour la diffusion du cinéma et est élu au poste de vice-président

du conseil d’administration de la Cinémathèque. En 1971,

il est président de la Cinémathèque québécoise

et en octobre 1972, il en devient le directeur général. Toute

sa vie professionnelle sera désormais consacrée à faire

vivre et à faire évoluer la Cinémathèque québécoise.

C’est sous sa direction que sera construit, en 1975, le Centre de conservation

de Boucherville, qui sera agrandi en 1989 afin de répondre aux besoins

sans cesse croissants.

En 1974, le directeur de la Cinémathèque québécoise

est élu au Comité directeur de la Fédération internationale

des Archives du film où il occupera les postes prestigieux de directeur

général, de 1979 à 1985, et de président,

de 1989 à 1995. Parallèlement à ses tâches

administratives, Robert Daudelin, en vrai passionné, regarde sans

se lasser le cinéma d’ici et d’ailleurs et parvient à donner au

public et aux cinéastes un accès privilégié au patrimoine

cinématographique québécois, canadien et mondial. Il est

responsable de la chronique cinéma à l’émission Carnets

des Arts, à la radio de Radio-Canada, consultant à la programmation

auprès de festivals internationaux, coordonnateur de nombreux événements

consacrés à l’histoire du cinéma, membre d’un nombre incalculable

de conseils d’administration et de comités ; son influence, sa compétence

et sa passion sont partout reconnues. Sa rigueur et son éclectisme font

de lui un programmeur exceptionnel et c’est à son dévouement et

à son travail que la Cinémathèque doit sa notoriété

internationale.

Alors que la Cinémathèque comptait à ses débuts

sept ou huit employés, elle en compte aujourd’hui une

cinquantaine. Ses collections comportent des films rares d’ici et d’ailleurs,

des œuvres anciennes et d’autres inconnues qui enrichissent le patrimoine

cinématographique, ainsi que des documents télévisuels,

car il faut aussi vivre avec son temps.

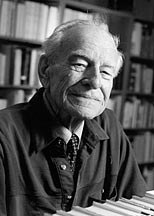

Robert Daudelin, autodidacte du cinéma, se définit comme

un bon généraliste et affirme que tout dans le monde du cinéma

le stimule : voir les films, faire la programmation, bâtir la collection

et conserver la trace des objets. Il est fier de constater que l’institution

existe, que la place du cinéma dans la vie culturelle est désormais

acquise et que le septième art a droit à un lieu de conservation,

de réflexion et d’histoire. Il souligne la qualité et le professionnalisme

de l’équipe qui l’entoure et qui continuera le travail après son

départ. Cet amoureux du cinéma a rédigé et publié

de nombreux textes, mais il s’est fait réalisateur une seule fois, parce

qu’il est aussi amateur de jazz et aussi par amitié. Konitz : Portrait

of the Artist as a Saxophonist, un long métrage documentaire sur

le musicien américain, a été produit avec des amis et les

moyens du bord.

En 1994, Robert Daudelin a été fait chevalier dans

l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française et,

en 1995, il a été membre du comité d’honneur de l’UNESCO

pour la célébration du Centenaire du cinéma. Il accepte

le prix Albert-Tessier avec un plaisir sans mélange parce qu’il s’y trouve

en compagnie d’amis, de gens qu’il admire, de cinéastes qui ont construit

le cinéma québécois.

Robert Daudelin, en quittant la Cinémathèque québécoise,

s’éloigne d’un lieu auquel il a consacré 30 ans de sa vie,

parfois sept jours sur sept ; il ne saurait cependant s’éloigner du cinéma.

Enseignement ? Réalisation ? Écriture ? Il refuse

les projets trop précis mais il sait qu’il restera toujours un passionné

du grand écran et qu’il ne pourra jamais s’en éloigner.