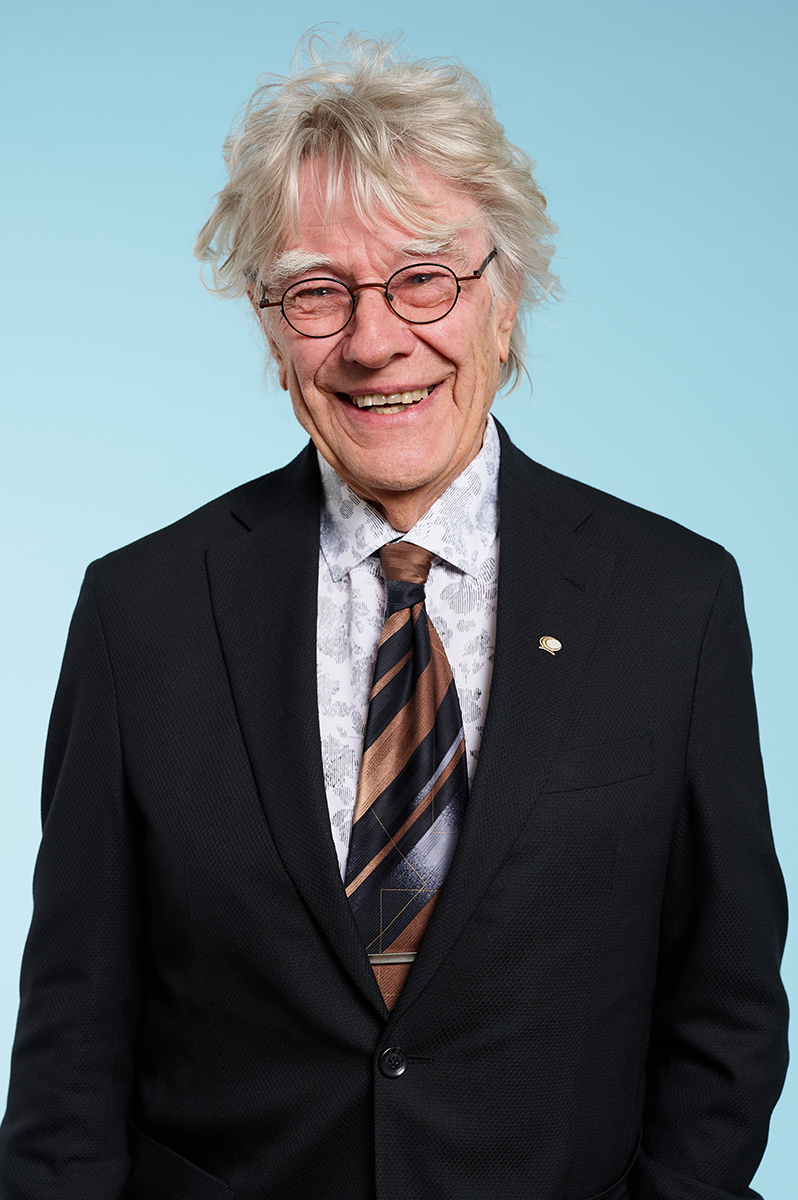

Myriam Denov est une figure majeure dans le domaine du travail social, reconnue pour ses recherches révolutionnaires sur les enfants et les familles touchés par la guerre. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants, les familles et les conflits armés, elle dirige des équipes multidisciplinaires Sud-Nord afin de relever les défis posés par les enfants soldats, les filles dans les groupes armés, et les migrations forcées. Professeure à l’Université McGill et membre de la Société royale du Canada, elle est une référence mondiale sur ces questions.

« Recevoir ce Prix du Québec est bien plus qu’une reconnaissance personnelle. Je le partage avec mes partenaires de recherche engagés au Sierra Leone, en Ouganda, au Rwanda, et c’est un hommage aux familles et aux enfants remarquables et courageux touchés par la guerre. Il met en lumière l’importance de donner une voix aux enfants touchés par les conflits », dit-elle en écho à son engagement continu.

Myriam Denov a mené des recherches majeures tout au long de sa carrière, apportant des contributions durables dans le domaine du travail social. Après avoir obtenu son baccalauréat à l’Université McGill, elle a poursuivi des études avancées en criminologie à l’Université d’Ottawa et à l’Université de Cambridge. Ses travaux se concentrent sur les enfants vivant dans des zones de conflit.

Elle a sensibilisé les gouvernements et les organisations internationales, dont l’ONU, aux violations des droits des enfants dans les conflits armés. En redéfinissant la perception des enfants soldats, elle a démontré qu’ils ne sont pas uniquement des victimes passives, mais qu’ils possèdent des stratégies de résistance malgré les conditions extrêmes. Ses recherches ont influencé des politiques internationales, notamment lors de sa collaboration avec le ministère de la Défense nationale du Canada.

Mme Denov a aussi mis en lumière le rôle des filles dans les conflits armés, montrant que leur contribution est cruciale au sein des groupes militaires. Même si les filles sont marginalisées dans les programmes de réhabilitation, ses travaux ont contribué à les inclure dans les politiques de reconstruction d’après-guerre.

Elle s’est également distinguée par ses recherches pionnières sur les enfants nés de viols en temps de guerre. En révélant les défis uniques auxquels ces enfants font face, que ce soit la violence, la stigmatisation ou la marginalisation, elle a influencé les initiatives internationales pour prévenir les violences sexuelles dans les conflits.

Ses approches innovantes, comme l’utilisation de méthodes artistiques pour sensibiliser et autonomiser les jeunes affectés par la guerre, ont changé la manière dont les chercheuses et chercheurs et les praticiennes et praticiens travaillent avec les enfants victimes de conflits. Grâce à des initiatives telles que la fondation du Global Child McGill, Myriam Denov a réussi à améliorer les politiques concernant les enfants réfugiés de guerre au Québec et au-delà.

« Dès le début de ma carrière scientifique, j’ai réalisé que des méthodes novatrices étaient nécessaires pour étudier les enfants touchés par la guerre. J’ai ainsi formé des jeunes à devenir des cochercheurs, les intégrant pleinement dans la collecte et l’analyse des données. » C’est dans cette démarche participative, donnant la voix aux enfants eux-mêmes, qu’elle trouve sa plus grande fierté.

Myriam Denov considère toutefois qu’il reste encore beaucoup à accomplir. Avec plus de 450 millions d’enfants vivant dans des zones de conflit, elle reste déterminée à poursuivre ses efforts pour protéger ces populations vulnérables. Elle l’explique ainsi : « mon travail continuera de tenter de défendre les intérêts des enfants affectés par la guerre, à travers la réalisation de projets scientifiques. Il reste tant à faire pour alléger le fardeau de ces enfants, victimes des stratégies violentes des belligérants. »