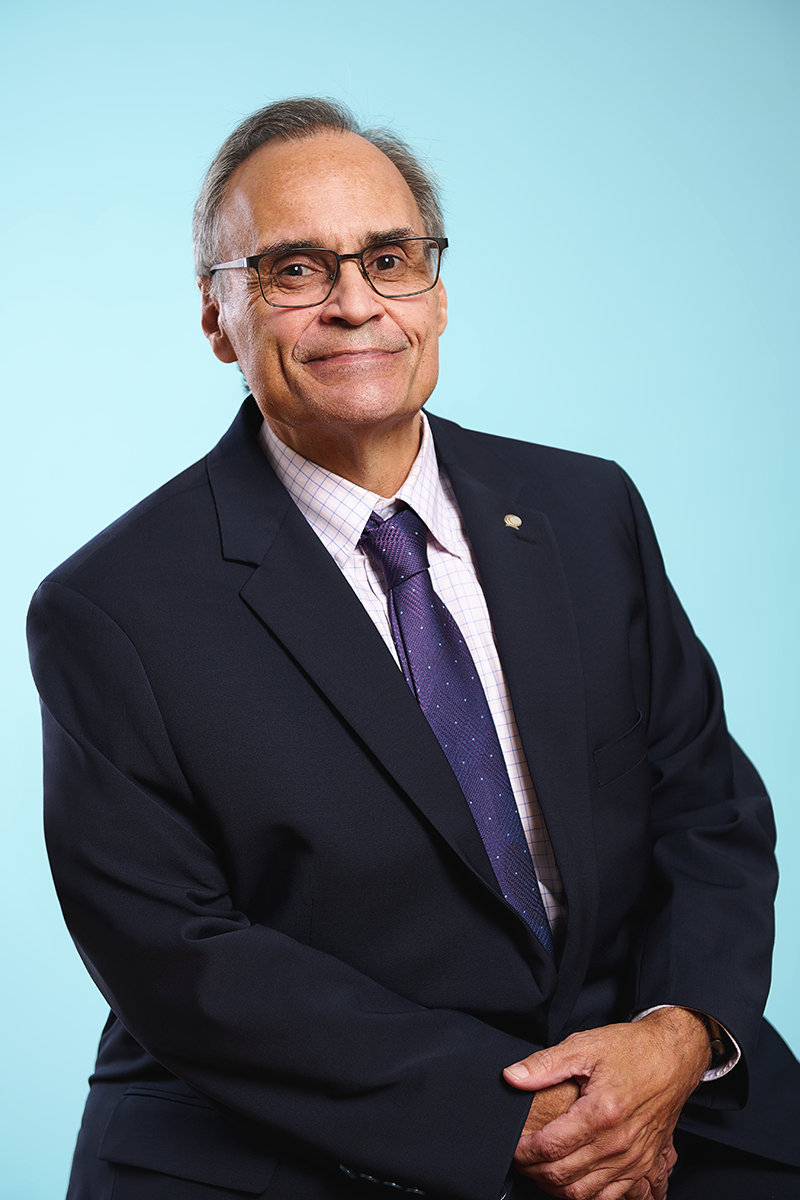

Richard Boudreault est un scientifique et un entrepreneur éminent dont la carrière a été marquée par des réalisations exceptionnelles dans les domaines de la recherche industrielle et de l’innovation technologique.

Diplômé en physique, en génie et en gestion des affaires, il possède une expertise multidisciplinaire qui lui a permis de laisser sa marque dans de nombreux secteurs d’activité. Dès le début de sa carrière, il s’est engagé à repousser les limites de la science et de la technologie, et à développer des solutions innovantes pour relever des défis mondiaux.

Richard Boudreault a apporté des contributions significatives dans les domaines de la recherche nucléaire, de l’exploration spatiale et de la durabilité environnementale. Son expertise en innovation technologique lui a valu une reconnaissance internationale. Il a été impliqué dans des projets novateurs visant à promouvoir la sécurité nucléaire et la protection de l’environnement, tout en faisant avancer les technologies liées à l’exploration spatiale.

« Recevoir le Prix du Québec est une reconnaissance extraordinaire de ma carrière et de mes contributions dans les domaines de la recherche nucléaire, de l’industrie et de la durabilité environnementale. Cette distinction met en lumière l’impact positif de mes projets sur la société et renforce ma visibilité ainsi que mon réseau. Je suis profondément ému et rempli d’humilité et de gratitude envers toutes les personnes qui m’ont soutenu tout au long de mon parcours et qui ont rendu cette réussite possible. Cette reconnaissance chez moi a une valeur inestimable et elle inspire mon engagement continu dans des projets porteurs d’avenir pour le Québec et au-delà. »

Au cours des quatre dernières décennies, M. Boudreault a joué un rôle clé dans la fondation et la direction de 19 entreprises technologiques de pointe dans des secteurs aussi variés que les matériaux avancés, les ressources naturelles, les technologies propres, la photonique, les dispositifs médicaux, l’énergie, l’intelligence artificielle et l’aérospatiale. Ses entreprises ont connu un succès remarquable avec des sorties réussies et ont notamment été acquises par des géants de l’industrie.

Loin de regarder en arrière, il conjugue sa plus grande fierté au présent et au futur. Ayant à cœur de proposer des solutions aux enjeux actuels, il nomme sans hésiter son projet en cours chez Awn Nanotech. « Cette entreprise, l’une de mes dernières réalisations, utilise des nanomatériaux de carbone pour extraire de l’eau de l’atmosphère, offrant ainsi une solution à la pénurie mondiale d’eau potable à faible coût énergétique. Ce projet s’inscrit dans ma lutte contre les catastrophes climatiques émergentes, car, avec l’augmentation de la température atmosphérique, la capacité de l’atmosphère à contenir de l’eau douce augmente, laissant moins d’eau disponible sur les sols et dans les sous-sols. »

Parallèlement à ses réalisations entrepreneuriales, M. Boudreault a été un fervent défenseur de l’éducation et de la recherche académique. En tant que professeur associé de génie chimique et de génie civil, géologique et minier à l’École Polytechnique de Montréal et de sciences de la terre et de l’environnement à l’Université de Waterloo, il a formé et inspiré de nombreuses générations de scientifiques et d’ingénieurs. Sa passion pour l’éducation et son dévouement à l’égard du mentorat auprès des jeunes talents ont été salués par ses collègues et ses étudiants.

En tant que président du Polar Knowledge Canada Board, du comité d’audit de l’Institut national de la recherche scientifique et membre du comité directeur du Collège Aurora dans l’Arctique, il a acquis une compréhension profonde des enjeux liés aux communautés autochtones dans la prise de décision environnementale et énergétique.

Parmi les rêves à atteindre, Richard Boudreault évoque la possibilité d’explorer davantage les applications de la technologie nucléaire dans le contexte de l’exploration spatiale, en ouvrant la voie à des missions interplanétaires plus durables et énergétiquement efficaces : « J’aspire à voir le jour où l’énergie nucléaire jouera un rôle central dans notre transition énergétique mondiale. Actuellement, je suis pleinement engagé dans la recherche de l’eau sur la Lune et Mars, considérant l’eau comme la source de vie. En collaboration avec une jeune pousse, la Société canadienne des mines spatiales, nous utilisons des technologies que j’ai développées pour repérer l’eau souterraine sur Terre et dans le système solaire. Cette société prospère de moins de deux ans est déjà rentable et vise à découvrir des sources d’eau sur Mars, dans l’espoir de trouver des traces de vie. »

Membre émérite de la Société royale du Canada et de l’Académie canadienne du génie, Richard Boudreault est sans aucun doute un modèle pour les générations actuelles et futures de scientifiques et d’entrepreneurs. Son parcours inspirant montre l’importance de l’engagement, de la passion et de la détermination dans la poursuite de l’excellence et du progrès scientifique et technologique.